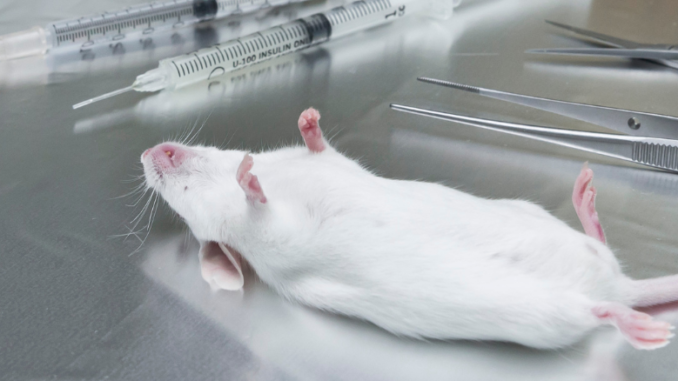

Il ragionamento scientifico alla base della sperimentazione animale è che un animale sia una buona rappresentazione e quindi un modello di un essere umano, e che sta agli scienziati interpretare nella giusta maniera quello che osservano in laboratorio e traslarlo nel contesto umano – accettando i limiti e i rischi del modello. Spesso la similitudine viene giustificata dalla condivisione di sequenze di DNA, per esempio dal fatto che l’uomo condivide con il topo circa l’85% dei geni.

A partire dagli anni 2000 grazie al sequenziamento del genoma umano ed alla luce delle nuove conoscenze sull’epigenetica e sui meccanismi di regolazione dell’espressione genica, siamo entrati nell’ era “post-genomica”, segnata dal crollo di vecchie concezioni e dello stesso dogma della biologia molecolare.

Oggi sappiamo che ciò che conta non è tanto il numero di geni in comune tra due organismi quanto le modalità con cui tali geni vengono spenti o accesi, in una logica di insieme (reti di geni), con meccanismi che sono definiti “epigenetici” perché non riguardano la sequenza dei geni ma il modo in cui l’informazione contenuta nel DNA viene letta o interpretata. Le stesse informazioni in organismi diversi possono essere utilizzate con risultati differenti. Recenti studi hanno svelato notevoli differenze tra gli animali e l’uomo nella regolazione e nell’espressione genica, che si traducono anche in una differenza nelle risposte biologiche. Piccole differenze nella regolazione dei geni possono portare a grandi differenze nel fenotipo, ovvero nell’insieme di tutte le caratteristiche manifestate da un organismo vivente, quindi la sua morfologia, il suo sviluppo, le sue proprietà biochimiche e fisiologiche comprensive del comportamento e nelle risposte ad agenti patogeni, farmaci, ecc. Alla luce di quanto affermato sopra dovrebbe essere chiaro che la condivisione delle sequenze del DNA non è condizione sufficiente di fare di una specie un buon modello per un’altra.

Un altro concetto spesso tirato in ballo per giustificare la sperimentazione animale è la complessità: l’animale sarebbe l’unico modello in grado di rappresentare l’organismo umano nella sua interezza.

Ma analizzando le modalità con cui un modello animale viene creato ed utilizzato, si può facilmente comprendere la debolezza di una simile affermazione.

In termini molto semplici, si prende un animale perfettamente sano, lo si fa ammalare artificialmente, e su questo modello si studiano le malattie dell’uomo (che non esistono in natura nell’animale) e si testano i potenziali farmaci.

Se si analizzano i “modelli animali” in cui vengono indotte malattie tipicamente umane, si scopre però che un unico modello è ben lontano dal ricapitolare la corrispondente patologia umana: se siamo fortunati riproduce parzialmente ed in maniera grossolana alcuni aspetti, segni o sintomi della malattia, (per quanto si sia in grado di identificarli ed interpretarli!). Perciò di solito esistono più modelli differenti per una stessa patologia, ognuno che cerca di riprodurne un aspetto differente, esattamente come avviene per i più semplicistici modelli in vitro. Il risultato è che in quel determinato modello animale non si sta studiando la malattia umana ma alcuni aspetti di quella che per segni e sintomi “assomiglia” alla malattia umana.

Già il fatto che la patologia venga indotta in modo artificiale e che si sviluppi in maniera differente da quella umana dovrebbe far riflettere. Se poi si aggiunge il fatto che il sistema immunitario, la risposta all’infiammazione, l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo, l’escrezione e la tossicologia dei farmaci potrebbero essere, e di solito lo sono, differenti tra le varie specie, cosa resta di quella “complessità” che si vorrebbe studiare? Si tratta invece di un approccio altamente riduzionista, che mentre ha la pretesa di fornire informazioni sulla “complessità” tende a parcellizzare il corpo umano, considerandolo la mera somma delle sue parti.

Se poi si aggiunge anche il fatto che la maggior parte delle malattie umane ha una patogenesi complessa che risulta dall’interazione dei geni con i fattori ambientali, come possiamo pensare che degli animali che vivono in laboratorio, in condizioni completamente differenti da quelle reali, al di fuori del proprio ambiente naturale e costretti ad abitudini lontane da quelle tipiche della specie (pensiamo solo al fatto che i roditori sono animali notturni e sono costretti ad una vita diurna…), possano essere dei buoni modelli per gli esseri umani?

Qui troverete gli articoli ed i post che hanno come tema la critica scientifica alla sperimentazione animale e che evidenziano i limiti dei modelli animali e della ricerca basata su animali.